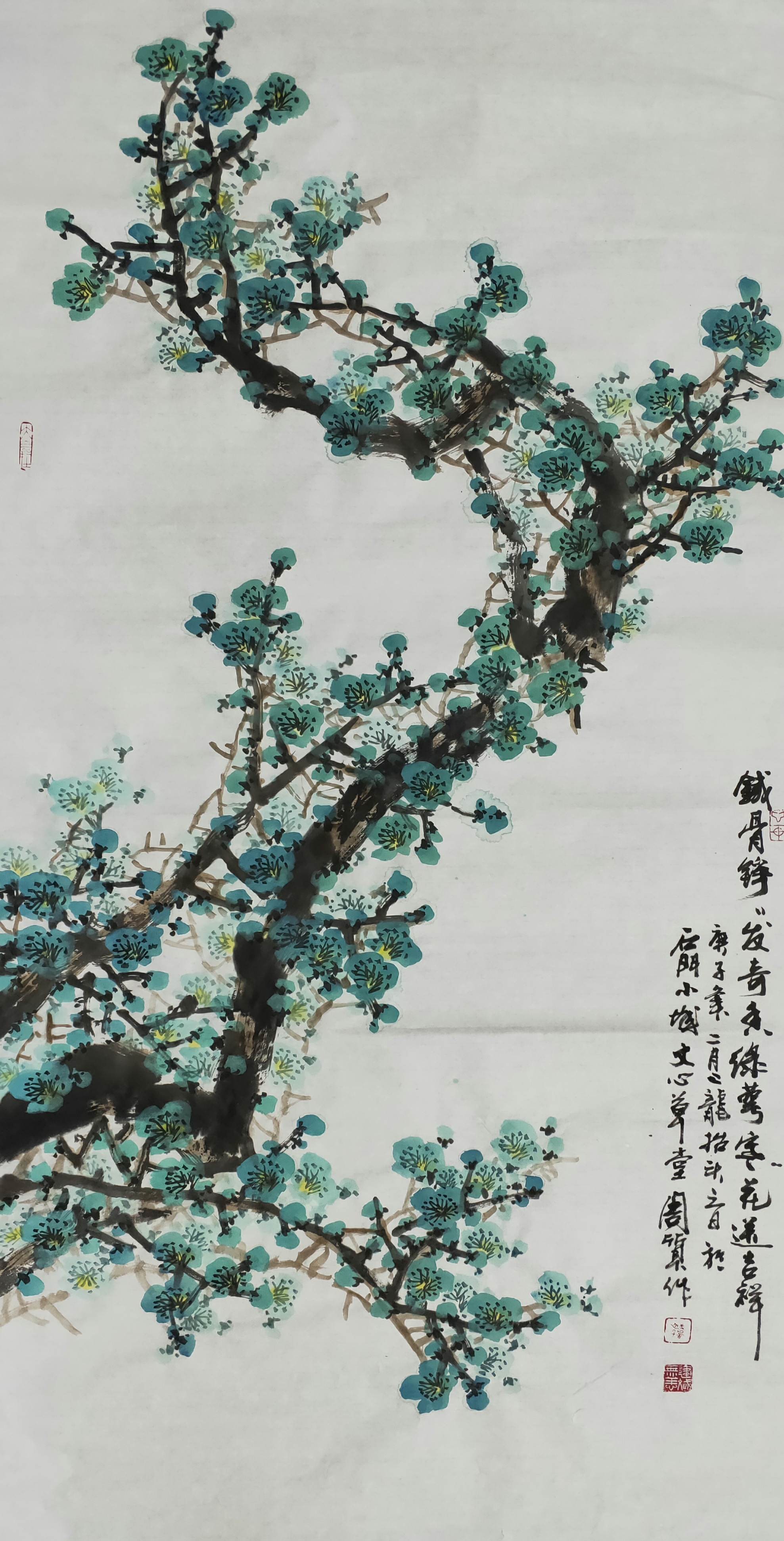

周质,原名周建斌,号老璞、文心草堂主人。1952年出生,祖籍河北任丘市,六十年代初随省委移居石家庄,时居北京。任中国青年书画家协会常务理事、中国书画社理事、北大书画院客座教授、中国文化扶贫工程理事、河北太行书画院常务副院长。

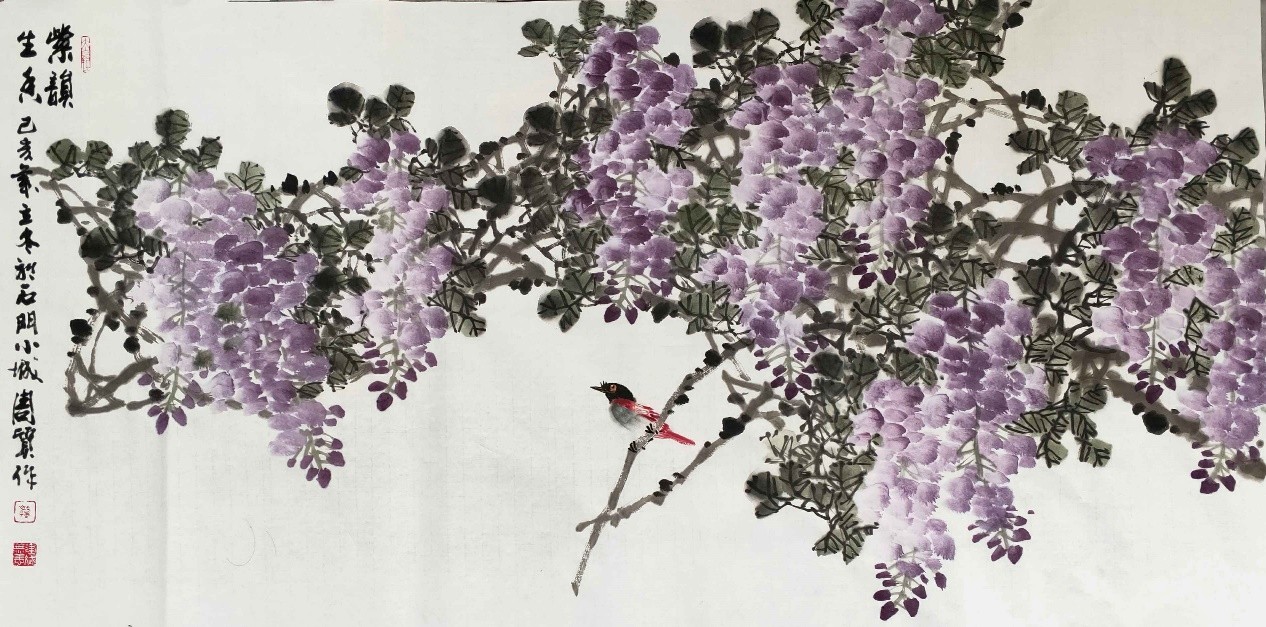

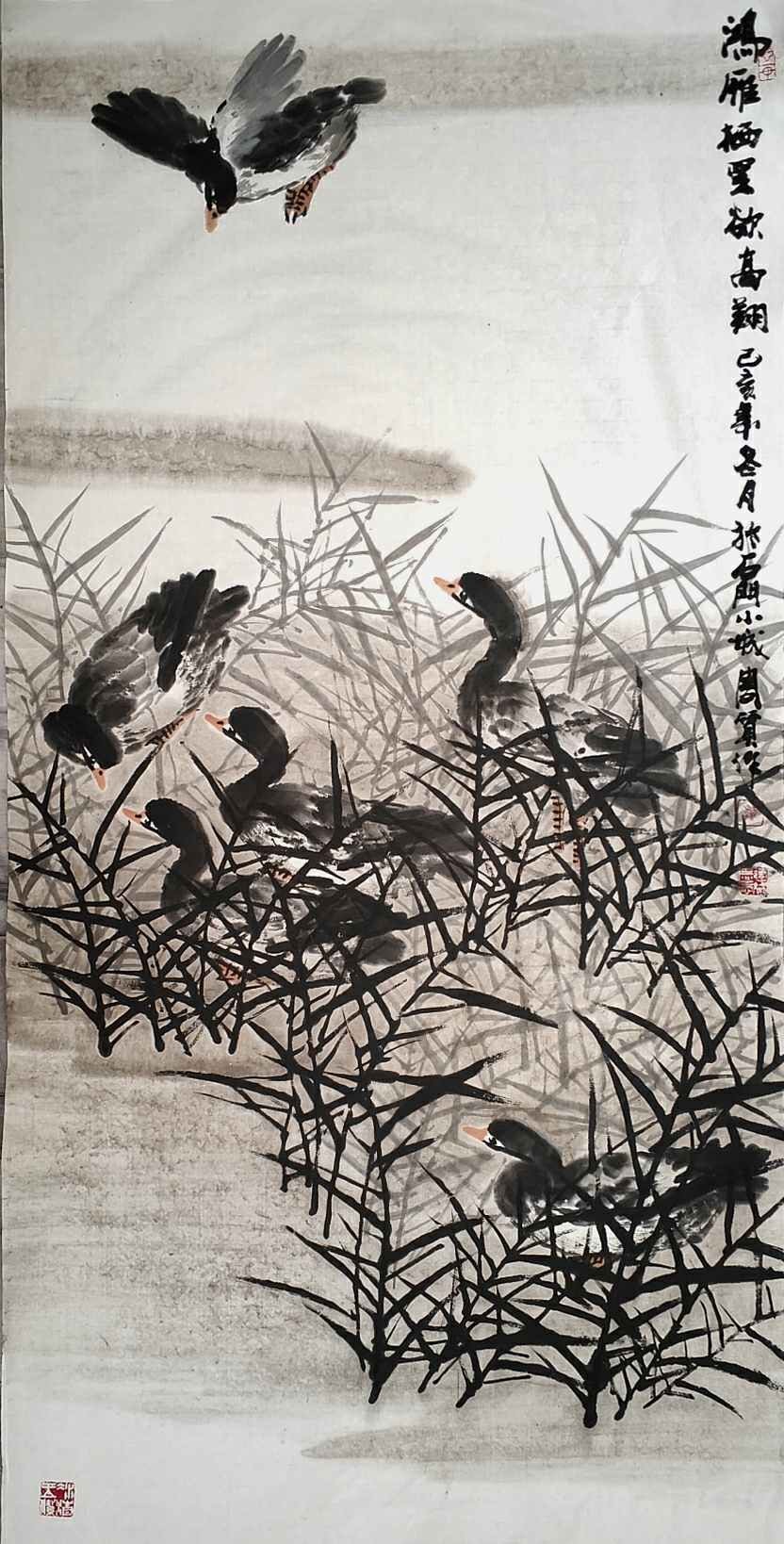

其作品清丽高雅,功力深厚,自1980年起陆续在石家庄市、河北省美展中多次获一、二、三等奖和优秀奖。1988年作品《雅风》获【海峡两岸书画大赛】一等奖并被台北市博物馆收藏;1990年作品《秋味长》获【加拿大国际华人艺术展】二等奖,并被收藏;1991年作品《雨后竹更青》获【中国新时代巴黎铁塔艺术杯】书画大赛银奖;同年作品《满目珠玑碧玉滴》获日本【东方书画篆刻艺术国际交流展】银奖,并被日本秋田市博物馆收藏;1996年作品《秋意》在【中华书画摄影艺术大赛】中获优秀奖并收入该集;1997年作品《葫芦》入选台湾新中原出版社的大型画集【翰墨天下】;1998年丈二幅作品《鸿雁栖罢欲高翔》被中南海收藏;1999年作品《秋江栖雁图》入选建国50周年全国美展;作品《清香白玉兰》入选全国九届美展。2002年元月,在西班牙首都马德里皇家艺术中心李氏画廊举办【周质花鸟画邀请展】;2005年作品《百雁图》 (26米)被日本长野市博物馆收藏;2003年--2006年作品多次参加国内外艺术博览会,深受广大美术爱好者的喜爱和收藏者的好评。

300多幅作品散见于各省市级报刊杂志,出版《周质花鸟画作品集》、《周质艺术赏析》、《周质---中国花鸟画艺术精品集》等著作,400余幅作品被新加坡、日本、泰国、美国、加拿大、澳大利亚、香港等20多个国家和地区高级要员及知名人士收藏。

周质画作赏析

诗情画意两相宜

---周质画作赏析 张雨贵

人们常说,文如其人。其实,在艺术界,画也如其人。观著名画家周质先生的作品,便如看到他本人一样,是那样亲切,那样洒脱,那样清丽, 那样让人赏心悦目。认识周质之前,在一方高雅的茶室,便先观赏到了他的作品。而之后每到那方茶室,无论当时的心情如何,只要站在那幅意境高远的画作之前,心情便如被清丽的雨水沐浴过一样,忘记了一切忧愁和烦恼,立即神清气爽,满怀愉悦。

周质画作赏析

一个偶然的机会,一位作家朋友介绍我认识了周质。他那超凡脱俗的气质,让我立即产生出一种相见恨晚的感慨,随着交往的不断加深,我对他的为人、为画、为友更是敬佩之致,然而,正如俗话常说的那样,君子之交淡如水。我们平常来往很少,但无论多长时间只要一见面就倍感亲切,不是兄弟,胜似兄弟。尤其是需要他帮助的时候,更能感受到他那种慷慨和大度,窃以为这才是金玉般品质的友谊。

我虽然酷爱书画,但对美术却一窍不通,尤其是画论更是门外清客,当周质先生的画作选即将出版的时候,我想写些评介文字便显得很是力不从心,满腹言语说不出,欲加评说下笔难。本想知难而退,却又突然觉得以一个普通观画者的角度来写一些心得,也许比那些专家学者的评论更具实在意义,更能确定其画作在普通群众中的艺术地位。如同任何形式的艺术作品一样,只有受到广大人民群众的欢迎,才能具有常青的艺术生命力。何况他的画选给了我一次集中欣赏的机会,并且在我的心中引起了强烈的震撼。

周质画作赏析

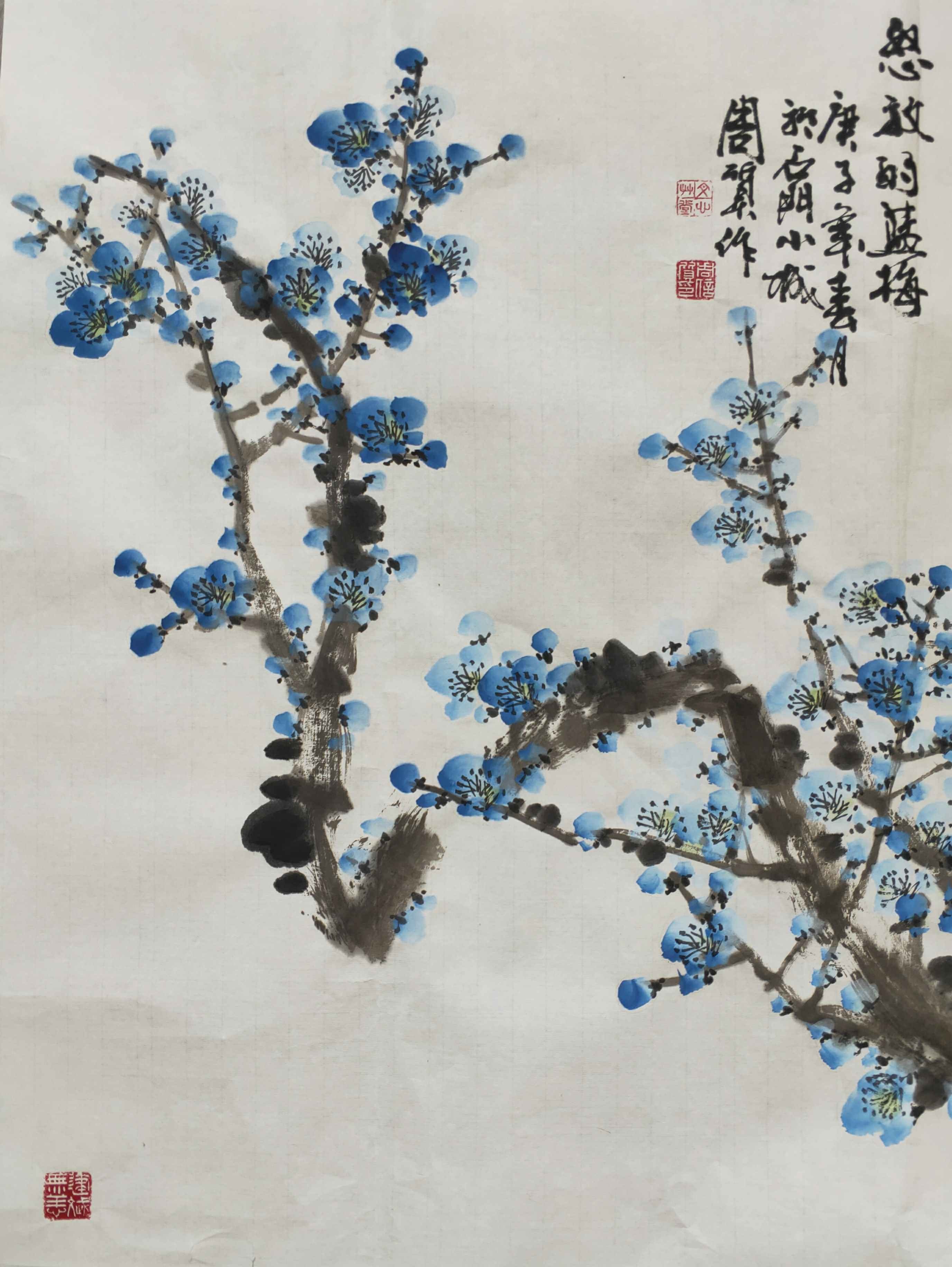

主题与画面的完美统一,凸显出一种至清至纯的艺术意境。在我看来,无论何种艺术形式,表现手法与主题表达的完美统一,是艺术水平达到极致的标准,也是一个艺术家毕生的追求。所谓美学意义上的意境,说到底,也就是主题表达与艺术表现手法的高度融合。人们在感叹西湖美景时,时常会引用一句古诗:“若将西湖比西子,浓妆淡抹总相宜。”那就是说,美丽的西湖景色宛如西施一样,无论穿什么衣着,是浓妆还是淡抹,总是显得那么自然得体,舒展大方,而毫不显得矫揉造作。周质的画作多取材于经典诗词,试图用线条和色彩诠释诗词的意趣和境界。这使我在观赏他的画作时,强烈地感受到诗画有机融合带给视觉的冲击,完美再现诗情意境的艺术享受,观赏他的画作宛如欣赏美女一般,清纯自然,恰如其分,多一分则肥,减一分则廋。显然,画家在创作实践中充分地展示了他的文学修养和画作技巧的深厚功力,文学是一切艺术形式的基础这是很有道理的。无论是画家,还是音乐家,亦或是别的艺术门类的专家,没有文学的雄厚底蕴,从事艺术必然会相形见绌。难能可贵的是周质不仅在美术修养上进行了充分的准备,而且也在文学修养上打下了坚实的功底。也正是缘于此,才能在创作实践中张驰自如,展现出一片生机无限的艺术天地。那盘根错节、迎风斗雪挺立于崖壁上的劲松,让人对青松的品格不禁肃然起敬。即使不加注释,也能让人想起板桥老人那首传颂久远的诗句:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”还有那迎风摇曳的荷花,不就是“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”诗意的形象再现吗?这种把经典诗词幽深意境以画面形式表现且能收到理想效果的尝试,不仅为画家提供了展示艺术才能的广阔天地,也为观赏者提供了文学和美术的双重陶园地。可以欣慰地说,周质这种艺术探索的途径,为他进行艺术创作开辟了广阔天地,也必然极大地提高他画作的艺术品位和价值。

周质画作赏析

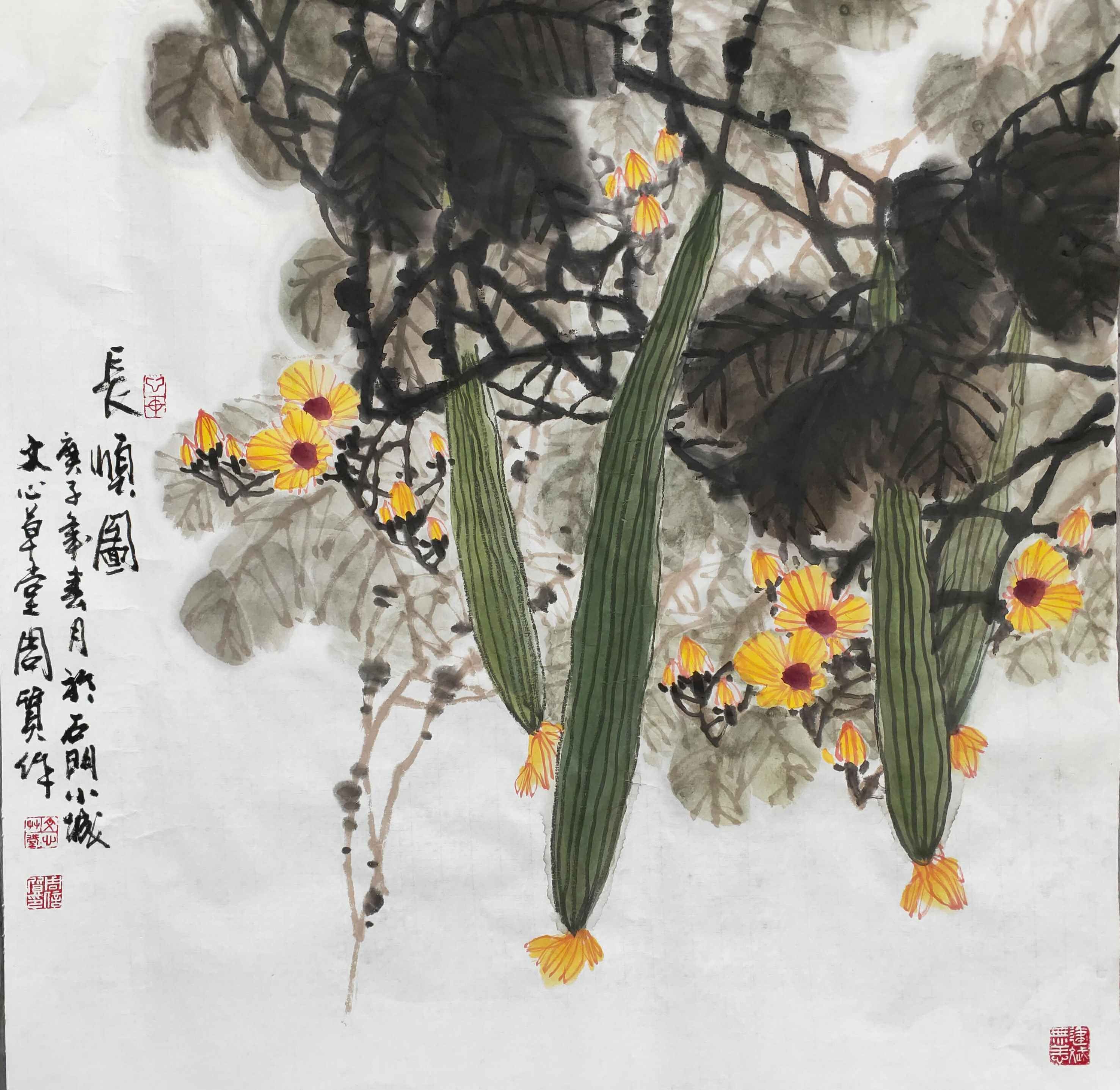

藏而不露,虚实相映,张扬出周质画作的高贵品格。稍有些文学常识的人都知道文贵含蓄的艺术道理。但凡那些传世名作,在这方面更是有着独到的艺术尝试。能不能做到以小见大,以少少许胜多多许,是衡量一个作家艺术水准的基本标尺,在画界这种衡量艺术水准的尺度,当然依然适用。如果没有艺术家匠心的精心剪裁,毫无选择地如实描摹,即使再真实也必然会影响作品的艺术价值,这样浅显的道理对于画界的艺术家们来说,似乎都是属于入门知识,没有再论述的必要,然而,越是常识性的东西,真正在艺术实践中能够自如地体现出来,却不是一件容易的事情。对于一幅艺术作品来说,究竟哪里该突出表现,哪里应该深藏不露,或者是哪里应该半藏半露,藏又该藏什么,露一个画面究竟该藏多少又该露多少,就是一个莫大的学问;窃以为,一个画家终生的艺术探索,其实就是一个藏与露分寸把握的探索过程。我欣赏周质的作品,就是他在取舍上把握得很得当,藏与露表现得恰如其分,当你站在他的画作前,只有悉心地欣赏,慢慢地品味,才能使你对画作的意蕴理解得越来越深刻。如他的《六顺图》,给人第一眼的感觉就是那长势茁壮的垂悬丝瓜,真实好看,让人产生一种伸手欲摘的向往。可是再细心品味,便会惊讶地发现,这六顺图自然应该是画六条丝瓜,可画面上怎么就只有五条呢?是画家的一时疏忽,还是另有玄机?于是,你就不得不慢慢地去寻找掖藏起来的那一条。如果没有足够的耐心,是一时找不到藏于长藤密叶中的那一条的。在他的诸多作品中,构图的良苦用心在每一幅里都有较好的体现,当然也不止于藏与露之间,还有那大片的留白,给人留下了深邃的想象空间。可以说,精心地取舍和剪裁极大地提高了周质作品的艺术品位。

周质画作赏析

热爱生话,礼赞生命,是周质画作良苦表现的艺术主题。如同所有形式的作品一样,没有纯艺术而称艺术的。无论理论界里的一些人如何标榜空灵艺术的意义,其实真正绝对空灵的作品是不存在的。凡是经过作家艺术家进行过艺术处理的作品,都反映了一定的社会现实,反映了作家、艺术家的生活态度和价值取向。即使是那些被一些理论家称道的所谓无主题作品,最起码也是让人去欣赏的。只要涉及到人,就不能不与社会生活相联系。值得称道的是,周质先生的画作从来没有消极地对待生活,而是满怀一腔热情去歌颂生活,礼赞生命,面对一幅《清江新雪惊宿雁》,让我深思良久。我首先被画面上群雁惊飞的场景所震撼,那是一群多么有气势有活力的生命群体啊!可以想象在一场新雪到来之前,这一庞大的生命群体夜宿江边时是多么的和谐,多么的安宁。然而,一场不期而遇的新雪搅扰了它们的生活,惊碎了它们美的梦境,不知所措地惊飞起来。虽然画面显示的只是最初受到惊吓的瞬间,但老雁对雏雁的担忧,雏雁对找到母雁的急切,都真实而动情地扑面而来,让人不禁生发出对这一生命群体的同情和对大自然无情的恼恨。在一般人看来,对这一幅画作的欣赏至此就可以结束,然而我不禁又对现实生活产生了无尽的联想。在现实生活中,广大的平民百姓对于和平安定的生活是多么的珍惜和向往啊!可是无情的现实,谁又能数得清安分守己的善良百姓们又受到了多少次无端的惊扰呢?背井离乡,妻离子散,一日数惊的战争年代自不必说,就是和平岁月不也是被折磨?从那些惊心动魄争相飞走的鸟儿身上,伤佛听到了画家对和谐安宁美好生活的渴望和呼唤。从这样的角度来说,也体现出了画家的良知和社会责任。而其中有关松梅兰菊的画作,都艺术地显示出画家的崇高意境和品格追求。

周质画作赏析

周质正值艺术创作旺盛时期,丰富的人生阅历和美好的品格修养更为其创作精品力作奠定了坚实的基础。相信他必定会在不远的将来百尺竿头,更进一步,取得更加丰硕的成就,迈向一个更高的境界。

( 张雨贵,中国作家协会会员,河北新华集团党委副书记,工会主席,著有李文珊评传,长篇小说【红尘】)

周质画作赏析

周质画作赏析

周质画作赏析

周质画作赏析