“山高路远坑深,大军纵横驰奔。谁敢横刀立马?唯我彭大将军。”

1935年10月21 日,初抵吴起镇并胜利结束万里长征的中央红军,以“切尾巴”战役的胜利,宣告了蒋介石企图消灭中央红军阴谋的彻底破产。战斗结束后,毛泽东题写此诗赠彭德怀。

12月17日,在中共党史和中国革命史上均具有里程碑意义的“瓦窑堡会议”,也在这座有着“红都”之称的古堡中拉开了帷幕。瓦窑堡会议,是在中日民族矛盾日益加深、抗日民主运动日益高涨的形势下召开的。会议不仅解决了党内的一些问题,最重要的是确立了抗日民族统一战线的政治策略。

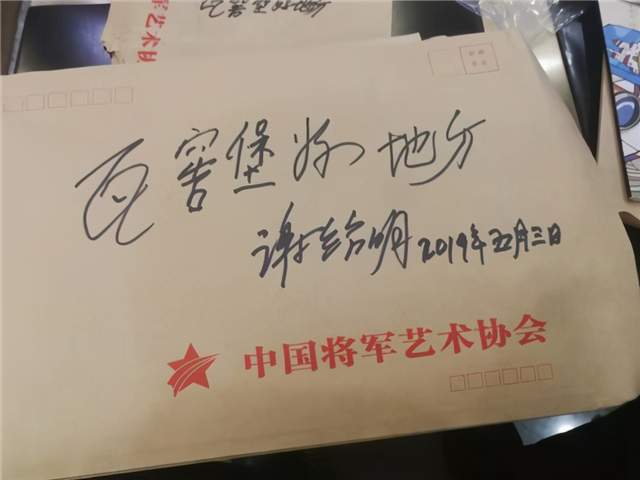

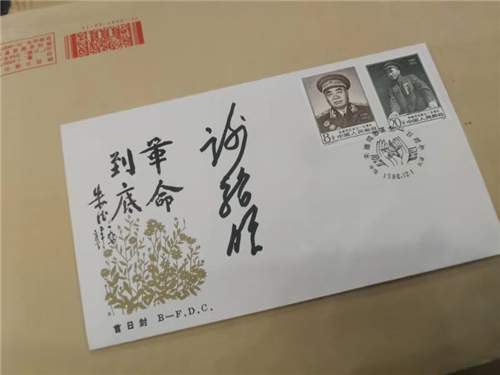

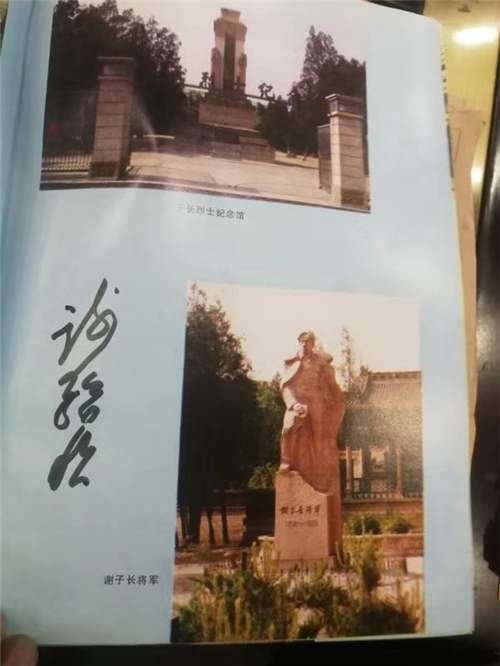

因为今年是中国共产党成立100周年,所以瓦窑堡作为“红都”更“红”了。因此,军品大王李长东整理了他几次拜访谢子长之子谢绍明时的一些谈话资料,以此来缅怀先烈,重温革命岁月。

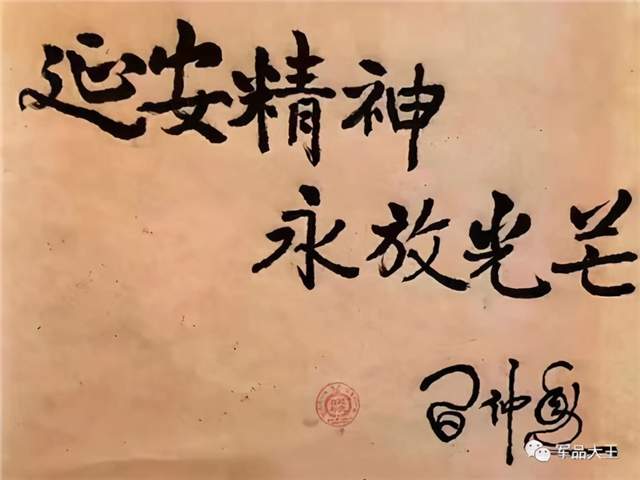

军品大王李长东与谢子长之子谢绍明同为土生土长的红都瓦窑堡人,他们更知道1935年11月7日,中共中央到达瓦窑堡,开启了瓦窑堡革命红都的新篇章。瓦窑堡时期,是中国共产党历史上的一个重要的时期,在瓦窑堡的窑洞里,党中央、毛主席运筹帷幄、决胜千里,在重大历史的紧要关头,以无产阶级革命家的大智慧、大胆略、大手笔,巩固和发展了陕甘宁晋及全国革命根据地,壮大了红军,动员和团结了全国各民族的一切力量,把反蒋抗日斗争推向一个新阶段,描绘了一幅具有决定中国命运的宏伟蓝图。而由此形成的瓦窑堡革命精神,正是延安精神的延续和印证。

谢子长之子谢绍明回忆起1935年10月中下旬,陕北延安的山坳坳里来了一支风尘仆仆的队伍,从此,中国的历史因他们而改写。“红都精神"凝结着我们党的初心,体现着共产党人的价值追求,昭示全党上下,以开天辟地、敢为人先的首创精神,坚定理想、百折不挠的奋斗精神,立党为公、忠诚为民的奉献精神,奋力开启新征程,昂扬续写新篇章。

“当年的瓦窑堡是西北革命根据地的中心,而今被誉为中国革命的‘红都’。”据子长市瓦窑堡会议旧址管理处负责人回忆,当地民谚曾有曰:“小小安定,人口四万,闹红共产,人人好汉。”作为西北革命的“心脏”之一,子长市(原安定县)为中国革命的胜利作出了巨大贡献和牺牲。据不完全统计,从土地革命到解放战争时期,在这个不足万户人家的山区小县,就发生大小战斗700余次,先后有3000多名子长儿女献身革命,其中有名有姓的烈士达2400多人。

如果有机会来到瓦窑堡,会得到一次精神上的洗礼,不管是历史上走过的瓦窑堡人,还是如今与你并肩的瓦窑堡人,他们总会向你传达绵长无尽的正能量,让你感受到艰难前行中总有亮色。